|

|

|

Das Schweizerische Institut wurde 1949 als Nachfolger des Ludwig Borchardt-Instituts gegründet. Es befindet sich in Kairo in zwei Häusern auf der Nilinsel Zamalek. |

| |

|

| |

|

Das Institut wird bis heute einzig von der Ludwig Borchardt-Stiftung finanziert, die Ludwig Borchardt und seine Frau Emilie 1931 in Schaffhausen einrichteten. |

| |

|

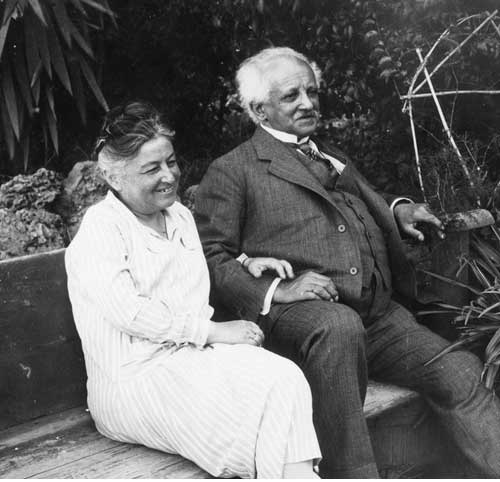

Mimi und Ludwig Borchardt (1929) |

| |

In den Jahren von 1950 bis 1962 wurde das Institut gemeinsam von einem Verwaltungsdirektor, dem Arabisten und Orientalisten Prof. Etienne Combe, und einem wissenschaftlichen Direktor, dem ehemaligen Assistenten Borchardts Dr.-Ing. Herbert Ricke, gemeinsam geführt. Letzterer übernahm die alleinige Leitung bis zu seiner Pensionierung 1971. Ihm folgten Dr.-Ing. Gerhard Haeny (bis 1987), Dr.-Ing. Horst Jaritz (bis 2003) und seit 2003 Dr.phil. Cornelius von Pilgrim. |

| |

| |

| Literatur:

C. von Pilgrim, Ludwig Borchardt und sein Institut für ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo,

in: S. Bickel / H.-W. Fischer-Elfert / A. Loprieno / S. Richter (Hrsg.), Ägyptologen und Ägyptologien zwischen Kaiserreich und Gründung der beiden deutschen Staaten, ZÄS Beihefte 1, Berlin 2013, S. 243-266 |

| |

| |

| Etienne Combe (1881–1963) Geboren 1881 in Grandson (Kanton Vaud) nahm E. Combe zunächst ein Studium der Theologie auf, das er 1903 mit einem Lizentiat abschloss. Seinen Doktortitel erwarb er sich an der Sorbonne in Paris mit einer Arbeit über Histoire du Culte de Sin en Babylone et en Assyrie. Von 1916 bis 1943 stand er an der Spitze der Bibliothèque Municipale d'Alexandrie und wurde anschliessend in die Direktion der Bibliothèque Centrale de l'Université Fouad à Alexandrie berufen. Seine wissenschaftlichen Arbeiten sind besonders mit der Geschichte und Archäologie Alexandrias verbunden. Darüber hinaus gab er zusammen mit J. Sauvaget und G. Wiet das Répertoire Chronologique d'Épigraphie Arabe heraus.

1950 wurde er zum Verwaltungsdirektor des Schweizerischen Instituts ernannt und stand dem Institut in dieser Funktion bis zu seinem Tod im Jahre 1963 vor. Sein Grab befindet sich auf dem Schweizerischen Friedhof in Alt-Kairo.

Publ.:

Cahier d'Alexandrie 1964, S. 3-7 (H. Ricke); Bull. de Liaison du Centre International d'Etude des Textiles Anciens No. 18 Juillet 1963, Lyon |

|

|

|

|

| |

| |

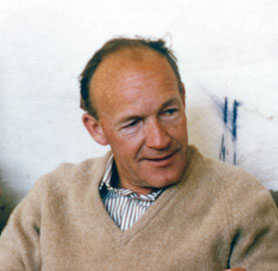

Herbert Ricke (1901–1976)

Herbert Ricke, geboren am 27.09.1901 in Hannover, absolvierte zunächst ein Studium der Architektur an der Polytechnischen Universität in Hannover, das er 1924 mit dem Diplom abschloss. Nach einer einjährigen Anstellung am Stadtbauamt in Hannover widmete er sich anschliessend der archäologischen Bauforschung und reiste 1926 erstmals nach Ägypten, wo er Ludwig Borchardt, seinerzeit Direktor am Deutschen Institut für ägyptische Altertumskunde, bei der Aufarbeitung der Grabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Amarna assistierte. 1931 wurde er mit der Arbeit „Der Grundriss des Amarna-Wohnhauses“ von Uvo Hoelscher promoviert. Anschliessend kehrte er als Assistent Borchardts an dessen Privatinstitut nach Kairo zurück, das er nach Borchardts Tod von 1939 bis 1945 von Zürich aus betreute.

Seit 1950 leitete er das Schweizerische Institut zunächst als wissenschaftlicher Sachverständiger, seit 1952 als Wissenschaftlicher Direktor und von 1963 bis 1971 als Direktor.

Ricke war seit 1953 korrespondierendes Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts, Ehrenmitglied des Ägyptologischen Instituts der Karls-Universität Prag (1963), Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Göttingen (seit 1965) und des Institut d'Ègypte (1968).

Publ.:

Neue Deutsche Biographie Bd. 21, 2003 (H. Jaritz); BeiträgeBf 12 (B. Peyer); M.J. Bierbrier, Who was who in Egyptology, London 1995, S. 357 |

|

|

|

|

| |

| |

Gerhard Haeny (1924-2010)

Gerhard Haeny, geboren am 4. Februar 1924 in Kölliken (Schweiz) studierte Architektur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (1943-1949). 1955 und 1958-59 folgten jeweils einsemestrige Studienaufenthalte in München und Heidelberg, um seine ägyptologischen Kenntnisse zu vertiefen. 1968 wurde er am Institüt für Baugeschichte der TU Karlsruhe über „Basilikale Anlagen in der ägyptischen Baukunst des Neuen Reiches” promoviert.

Zwischen 1950 und 1953 war er Grabungsarchitekt der Mission archéologique francaise en Iran und arbeitete in Susa sowie in Aivan el-Kerkha, Tchoga Zambil und Shapur.

Im Dezember 1953 wurde er Assistent des wiss. Direktors des Schweizer Instituts H. Ricke und nahm an den Ausgrabungen des Instituts in Abusir sowie an mehreren Projekten anderer Institute teil. Zwischen 1971 und 1987 leitete er das Schweizerische Institut als dessen Direktor.

Gerhard Haeny beteiligte sich an einer Vielzahl von archäologischen Unternehmungen und arbeitete im Rahmen der Rettungsgrabungen in Nubien in Philae (1974-1977), Wadi es-Sebua (1961), Semna-Süd (1968) und in einem Felsinschriftensurvey (1964).

Darüber hinaus arbeitete er in Elephantine (1954, 1969-1997), im Totentempel des Merenptah (1971-1972, 1978) und des Amenophis III in Theben (1970, 1974), in Dekheila (1966) und in Kellia (1965, 1968) und unterstützte u.a. die Arbeiten von L. Habachi in Umm el-Rakham (1955) und A. Brack im Grab des Tjanuni in Theben (1973, 1974).

Haeny wurde 1971 zum korrespondierenden Mitglied des DAI gewä hlt, war seit 1975 korrespondierendes Mitglied des ÖAI und seit 1977 Mitglied des Institut d'Egypte.

|

|

|

|

|

| |

| |

|

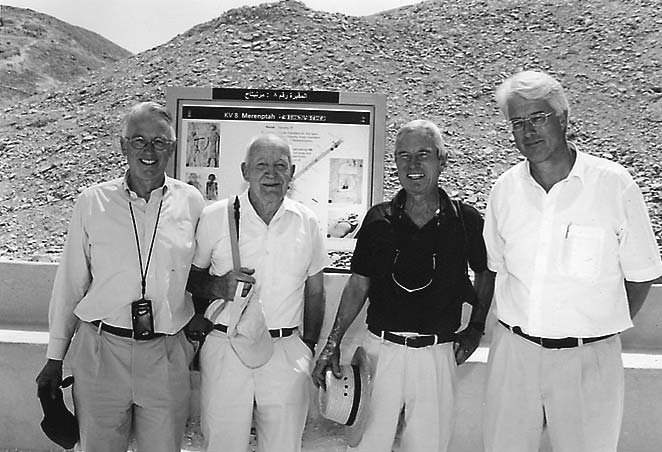

Hans Konrad Peyer, langjähriger Vorsitzender der Ludwig Borchardt-Stiftung, die ehemaligen Direktoren des Instituts G. Haeny und H. Jaritz und der ehemalige Botschafter der Schweiz in Ägypten und Präsident des Institutsrates Raimund Kunz (2002) |

| |

| nach oben |

| |

|

|